PATRIMOINE DU TRAVAIL Dans le cadre de l’exposition « Et voilà le travail, une histoire sociale et urbaine du travail en banlieue » à la Maison de banlieue et de l’architecture, du 20 mai au 13 décembre 2025, Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine, et Caroline Potel, chercheuse en charge du patrimoine industriel en 2023 et 2024 à la Région, offrent un aperçu centré sur le Val-de-Marne de quarante années de découverte, de démolition, de protection et de reconversion du patrimoine industriel régional.

« Patrimoine industriel en Val-de-Marne, un nouveau bilan (1985-2024) », par Nicolas Pierrot et Caroline Potel, 32e cahier de la Maison de banlieue et de l’architecture

L’exposition « Et voilà le travail, une histoire sociale et urbaine du travail en banlieue » s’accompagne d’un nouveau numéro des Cahiers de la Maison de banlieue et de l’architecture.

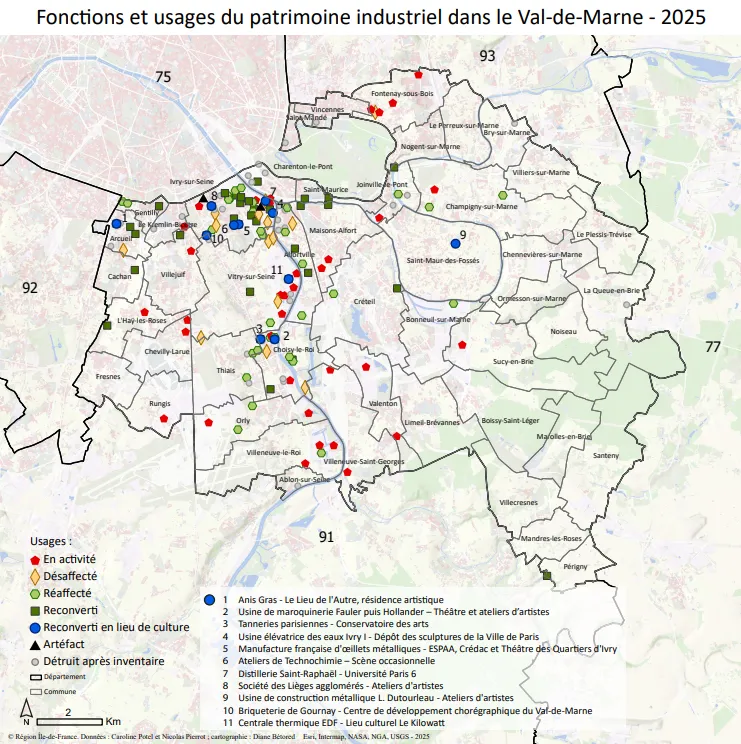

Dans leur article, « Patrimoine industriel en Val-de-Marne, un nouveau bilan (1985-2024) », Nicolas Pierrot et Caroline Potel reviennent sur l’enquête pionnière consacrée par l’Inventaire général d’Île-de-France à l’architecture et la conception des usines de cinq communes de la vallée de la Seine, lancée en 1985 sous la double impulsion de la Cellule du Patrimoine industriel (ministère de la Culture) et du Conseil général du Val-de-Marne, conscient de l’impact économique, social et culturel de la désindustrialisation ; ils reviennent ensuite sur les inventaires communaux, puis sur les diagnostics patrimoniaux conduits par le Département et la Région, témoignant d’un intérêt renouvelé pour cette thématique au début des années 2000. La somme de ces études offre un corpus de 169 usines repérées et/ou étudiées, dont 113 subsistent aujourd’hui.

Après un bref bilan des protections légales (on en compte une dizaine), le propos insiste sur les reconversions à de nouveaux usages. Les plus structurantes ont, en leur temps, fait la une de la presse : on songe à la Manufacture des Œillets reconvertie en Théâtre des Quartiers d’Ivry, et à la briqueterie de Gournay devenue Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne. Prestigieuses ou modestes, toutes contribuent désormais à la lisibilité historique du territoire et à son rayonnement.

Les dernières études du service Patrimoines et Inventaire, toutefois, insistent davantage sur la richesse patrimoniale et mémorielle des ateliers simplement réaffectés qui ambitionnent de conserver l’esthétique et la mémoire des lieux.

Ainsi, les Ateliers de Technochimie à Ivry-sur-Seine ou l’usine L. Dutourleau à Saint-Maur-des-Fossés.

Enfin, dans le contexte actuel d’appel à la réindustrialisation, on ne saurait trop insister sur l’intérêt d’étudier les usines historiques bénéficiant de nouveaux investissements : la Région sera prochainement invitée à réaliser une opération d’étude et de valorisation du patrimoine industriel dans les anciennes Verrerie de la Brie, construite à Sucy-en-Brie en 1917, où le 11 avril dernier SGD Pharma a inauguré un nouveau four verrier.

Cahier n°32 de la Maison de banlieue et de l’architecture : « Et voilà le travail. Une histoire sociale et urbaine du travail en banlieue ».

Le travail occupe une place prépondérante dans l’organisation de la vie, de l’échelle du foyer à celle du territoire. Ce 32e cahier rassemble les contributions de personnes issues des mondes de la recherche, de l’aménagement ou de l’action sociale. Elles sont pensées comme une mosaïque dessinant un paysage historique du travail en banlieue sud.

L’histoire du travail des femmes athégiennes des XIXe et XXe siècles, celle de la grève des terrassiers de la Seine en 1908, de la création de la Régie des quartiers Les Portes de l’Essonne en 2007 et de l’association culinaire des Mamas de Grigny en 2019 permettent de questionner des enjeux tels que les usages de la ville, la reconnaissance des fonctions sociale et économique du travail au sens large, ou l’accès aux droits. Construire des logements et des usines le long des voies de communication vers Paris, créer de nouveaux bassins d’emploi, réinvestir le patrimoine industriel dans les zones urbaines denses… L’histoire de l’aménagement des territoires de banlieue révèle la place centrale qu’y occupe le travail.

Plein tarif : 20 euros /Tarif adhérent : 15 euros

En vente à la Maison de banlieue et de l’architecture et en ligne.

Exposition « Et voilà le travail, une histoire sociale et urbaine du travail en banlieue »

Le travail occupe une place prépondérante dans l’organisation de nos vies, de l’échelle du foyer à celle du territoire. La banlieue parisienne naît de l’industrialisation : usines, lotissements et cités ouvrières sont construites en périphérie de Paris, le long des nouveaux chemins de fer, sur un territoire auparavant agricole.

Elle connaît depuis de profondes mutations sociales et urbaines, comme l’essor de la logistique ou l’éloignement des travailleurs et des travailleuses les plus modestes vers le péri-urbain.

De la petite couronne val-de-marnaise à la grande couronne essonnienne, cette exposition dessine un paysage historique pour comprendre les spécificités d’un territoire largement façonné par le travail.

Vernissage : mardi 20 mai 2025 à 19h.

Consulter la galerie photographique sur les gestes du travail sur la photothèque du patrimoine de la Région

Partager la page